de l'HOPITAL

Blason

|

D'argent à la bande de gueules, accompagné en chef d'une merlette de sable et chargé d'un coq du champ, becqué, crêté et barbé de geules. (Armorial d'HOZIER) Hopital (L') Bretagne D'argent à la bande de gueules, chargée au milieu d'un coq d'argent membré, crêté et barbelé d'or, accosté vers le chef d'une merlette de sable |

|

de l'Hopital et alliés

La maison noble des Chambots relevait de La Rouardaye. A noter le château des Chambots ou des Champs-Beaux (XV-XVII-XIXème siècle), la partie centrale du château est restaurée au XVIIème siècle.

A la "montre" (réunion de tous les hommes d'armes) de Vannes du 8 septembre 1464 François DE LOPITAL, sr. de la Rouardaye (600 livres de revenu) : comparaît avec deux archers à brigandines, armés de lance.

A la "montre" (réunion de tous les hommes d'armes) de Vannes du 4 septembre 1481 François DE L'HOPITAL (300 livres de revenu) : comparaît comme homme d'armes avec les archers Guillaume Michel et Guillaume Belesve

Montbourchier : D'or, à trois channes ou marmites de gueules. Supports: deux lévriers au naturel, colletés de gueules, bordé et bouclé d'or

Les seigneurs devaient le service militaire et beaucoup d’entre eux servirent dans les armées du Duc de Bretagne où ils constituaient des compagnies d’archers et d’arbalétriers. Le ban et l’arrière ban restait la force militaire essentielle du duché, le service militaire était imposé à tout sujet tenant fief noble et donnait droit à une solde. Chaque possesseur de fief devait se présenter en fonction de son revenu noble, pour cela existait une hiérarchie en douze catégories. Par exemple, en 1451, dans la onzième, au-dessus de 1500 livres, les nobles riches devaient avoir deux chevaux de prix, deux hommes d’armes, trois archers et deux jusarmiers. Les seigneurs, à l’exemple de Du Guesclin, combattent pour le Roi de France, contre " l’Anglais ", l’ennemi commun des Français et des Bretons.

l'ancien manoir de Guevon ou Gueyvon ou Guévon, aujourd'hui disparu à Saint Vran (22). Propriété, en 1514, de Catherine de l'Hospital, épouse de Gilles de Broon. Propriété, en 1536, de Françoise de Broon. En 1413, Pierre de l'Hospital est envoyé à la cour d'Angleterre et y conclut une trève de deux ans. Surement autre branche !Lors de la réformation du 1er janvier 1514, sont mentionnées plusieurs maisons nobles de Saint-Vran : Langourla, le Bodeuc et la Houlliere (au sieur de Langourla), l'Orfeuil et la Ville-es-Chevriers (au sieur de L'Orfeuil), Guévon (à Catherine de L'Hospital, épouse de Gilles de Broon), le Brigneul (à Guille de Plumaugat), la Tousche (à Olivier, sieur de la Tousche), le Haut-Carmoy (à Olivier des Fosses et Guillaume Le Gras), la Pervenchère (à Marie de Guernault).

626708.Jean DE L'HOSPITAL.

Clerc des arbalestriers, seigneur de Montignon & de Ouzoüer-le-Vougis, est qualifié neveu & lieutenant de François de l'Hôpital, clerc des arbalestriers du Roy, dans un acte par lequel il reconnut devoir à Jehan l'Anglois, maître des garnisons du Roy 40. livres : il est datté du 20. mars 1338. scellé d'un sceau en cire rouge, sur lequel paroît un coq, avec une bordure engrêlée, supports deux sauvages, & l'écu posé sur un sauvage. Il fut naturalisé par lettres du 26. septembre 1349. Charles, fils aîné du Roy, régent le royaume, duc de Normandie, & Dauphin de Viennois, depuis roy Charles V. du nom, lui donna au mois d'octobre 1358. la terre et seigneurie des Allueux en Palluel, mouvante du château de Crevecoeur en Brie en échange d'une rente de 200. livres qu'il prenoit sur le trésor dès le 11. septembre 1350. Il fit hommage au Roy des biens qu'il avoit eus de François de l'Hôpital son oncle, & avoit donné quittance le 19. août 1356. en qualité de clerc des arbalestriers du Roy à Nicolas Fournier, receveur général des subsides, de 500. l. elle est scellée d'un petit sceau en cire rouge sur lequel paroît. Il fut depuis trésorier du duc d'Anjou en 1367. & trésorier de France en 1369. La même année le Roy lui remit tout ce que son oncle & lui pouvoient devoir, en demeurant quitte avec lui de ce qui leur pouvoit être dû. L'année suivante ce prince le gratifia d'une somme de quatre mille francs d'or pour lui aider à marier une de ses filles. Il étoit mort le 23. décembre1376.

Jean de L'HOSPITAL, seigneur de Moulignon, Liverdy, Les Alleux-en-Palluel. Il épouse Jeanne BRAQUE en 1348. Il était mort le 23. décembre 1376

François de L'HOSPITAL, chevalier, seigneur de Moulignon, Ozoir-le-Voulgis, Soisy-aux-Loges, Cramoyan, &c. épousa Catherine L'ORFEVRE vers 1400. Il mourut le 24. novembre 1427.

156677.

Catherine de L'HOSPITAL, dame de Cramoyan,

décédée avant le 17

décembre 1457

Fonction

Il a occupé plusieurs fonctions :

Le Parlement des Grands Jours prit la place de l'ancienne juridiction des Grands Jours qui se tenaient du 1er septembre au 5 octobre tantôt à Nantes, tantôt à Vannes. Ceux-ci ne suffisaient plus à l'expédition des affaires.

Le gouvernement ducal

1° LE DUC. - Bien que prêtant hommage au roi de France, le duc de Bretagne était un véritable souverain. Mais son gouvernement n'était pas absolu. Il partageait le pouvoir avec son Conseil, les Etats et le Parlement.

2° LE CONSEIL comprenait les membres de la famille ducale, les prélats et les ministres : le chancelier, le trésorier, le président ou juge universel, le maréchal et l'amiral.

3° LES ÉTATS DE BRETAGNE, c'était la réunion des députés des trois ordres de la société bretonne. Le clergé était représenté par les neuf évêques, les délégués de leurs chapitres, et les abbés des monastères ; la noblesse, par les barons et les seigneurs ; le tiers état, ou plutôt la bourgeoisie, par les représentants des 42 villes principales. Les Etats exerçaient le pouvoir législatif : avec le duc, ils fixaient les lois et les coutumes. Et surtout, ils discutaient, votaient, répartissaient et faisaient recouvrer les impôts. En plus, ils servirent de Cour d'appel jusqu'à la création du Parlement. Les Etats se réunissaient tous les ans dans une des villes les plus importantes. Convoqués pour la première fois en 1185, ils se réunirent pour la dernière fois en 1788.

4° Le PARLEMENT DE BRETAGNE,

c'était le tribunal suprême des Bretons. Il

siégeait à Rennes et servait de Cour d'Appel.

Créé par le duc François II, en 1485,

le Parlement subsista jusqu'à la Révolution

L'apogée du Duché

Toute la carrière de Pierre

de l'Hôpital a été effectué

sous le règne de Jean V, ce règne sera le plus

long de l'histoire de la Bretagne (1399-1442). Jean V est un habile

diplomate: il réussi à rester neutre tout au long

de la guerre de Cent Ans. Il ne s'engagera qu'une seule fois en faveur

de ses "frères" Gallois révoltés

contre l'Angleterre qui prétendait réduire leur

privilèges.

En 1423, il s'allie avec le duc de Bourgogne et le régent

anglais pour confisquer l'apanage des Penthièvre en raison

de leurs manigances. C'est sous son règne que furent

érigées toutes les églises et

chapelles que nous pouvons admirer en Bretagne.

Seule ombre à son règne: le tristement

célèbre Gilles de Rais. Héros de la

guerre de Cent Ans et compagnon de Jeanne d'Arc, il est connu pour ses

dépenses excessives et les meurtres horribles qu'il a commis

sur des enfants. Arrêté en 1440, il s'amende et

est libéré mais il continue ses crimes. Ayant

définitivement dilapidé sa fortune, sans

alliés, il est de nouveau arrêté, il

sera pendu puis brûlé.

Son fils aîné, François Ier

(1442-1450), connaît quelques problèmes avec les

Anglais. Il fait arrêter son frère Gilles de

Bretagne qui meurt en prison, sans doute assassiné. Il meurt

sans enfant mâle. Son frère, Pierre II, meurt au

bout de sept ans, lui aussi sans enfant.

Arthur II ou Arthur de richemont, frère de Jean V ne

règne qu'un an. Très proche de Louis XI

(connétable de France et ancien compagnon de Jeanne d'Arc),

il refuse la pairie pour marquer l'indépendance de la

Bretagne vis à vis du royaume de France. Il fait au roi de

France un hommage debout et l'épée au

côté, il place ainsi son duché en

position de semi égalité avec la France. Il est

surnommé le Justicier car il n'aura de cesse de trouver

l'assassin de son neveu Gilles de Bretagne.

Voici la description de Pierre de l'Hopital faite dans "LES BRETONS COMPAGNONS DU CONNÉTABLE DE RICHEMONT" Par Julien-Toussaint-Marie TREVEDY lors d'une ambassade à Angers menée par le comte de Richemont frère du Duc de Bretagne Jean V :

"Mais, quelques lignes plus bas, il nous montre un autre personnage accompagnant le comte de Richemont : c’est Pierre de l’Hospital, président et juge universel de Bretagne. Depuis plus de vingt ans, il siège aux États « en habit royal », c’est-à-dire en robe de pourpre, tenant la première place après le duc, avant le maréchal et l’amiral de Bretagne. Il occupera encore cette situation éminente pendant près de vingt années ; et c’est lui qui, en 1440, condamnera au feu Gilles de Laval-Retz « tout maréchal de France qu’il fût »"

1420. Le duc de Bretagne Jean V kidnappé par traîtrise !

Depuis une génération, la guerre de Succession de Bretagne est terminée et l'animosité entre les maisons de Penthièvre et de Montfort semble apaisée. Pourtant en cette année 1420, une nouvelle crise éclate et la Bretagne, ébahie, découvre que son duc, Jean le cinquième, vient d'être enlevé par ses rivaux. C'est peut être suite a cette crise que Pierre de l'Hôpital accède à sa charge. En effet, il y avait peut être encore dans l'administration de Jean V des partisans nommé par Charles de Blois a des postes clés.

Une cinquantaine d'années

après la guerre civile qui a déchiré

la Bretagne, la paix semble durablement revenue. Au début de

son règne, le duc Jean V, fils du vainqueur d'Auray, a

certes eu des relations parfois difficiles avec les descendants de

Charles de Blois, mais depuis quelques années, il leur

témoigne des gages d'amitiés ostensibles.

Margueritte de Clisson, la belle-fille de Charles de Blois et de Jeanne

de Penthièvre, et ses enfants sont

régulièrement présents à la

cour de Nantes. Ils mangent souvent avec le duc. Marque

particulière d'attention, il arrive plus d'une fois

à Charles et Olivier de Penthièvre de coucher

avec Jean V dans le même lit, preuve d'amitié

cordiale dans la société féodale.

Une continuelle étincelle

Mais cette réconciliation n'est que de façade

pour Margueritte de Clisson, qui ne s'est jamais

résignée à ne pas voir ses enfants

monter sur le trône ducal. D'Argentré, historien

breton de la Renaissance, la décrit ainsi : «

cette mère estoit pour ses fils une continuelle allumette,

les tenant au cœur, leur reprochant qu'ils ne ressembloient

en rien à leur père ni ayeul qui estoient morts

en la querelle ».

Or Margueritte de Clisson sait que, depuis 1419, le dauphin de France

est en mauvaise relation avec Jean V, ce dernier lui ayant

refusé une aide militaire. Elle entend donc profiter de ses

mauvaises relations entre la France et la Bretagne. En

février 1420, le duc quitte Vannes pour Nantes. Les

Penthièvre lui font dire qu'ils souhaitent renouveler leurs

serments de fidélité à son

égard et l'invitent dans leur château de

Champtoceaux, sur la Loire. Pour le faire venir plus vite, ils lui

précisent même « les dames l'attendaient

et que s'il ne faisait hâte, la viande se perdrait

». Jean V passait en effet pour aimer les plaisirs

terrestres.

Le traîtreux enlèvement

Or, arrivant à quelques

lieux de Champtoceaux, Jean V doit mettre pied à terre pour

passer un vieux pont. Alors qu'il a traversé,

accompagné seulement de son frère Richard et de

cinq ou six gentilshommes, des valets des Penthièvre

surgissent et achèvent « en riant » de

démolir le pont, séparant ainsi le duc du gros de

son escorte.

Jean V croit d'abord à une plaisanterie. Mais surgissent

alors Charles et Olivier de Penthièvre, à la

tête d'une troupe de quarante lances. Charles saisit au

collet le duc, l'informant qu'il le fait prisonnier pour le compte du

dauphin de France. Les gentilshommes du duc et son frère

veulent s'interposer, mais après une lutte

inégale, ils sont blessés.

Commence alors pour Jean V, une dure captivité.

Amené à Champtoceaux, il est ensuite conduit

jusqu'au château de Palluau en Poitou, sous la garde

d'Olivier de Penthièvre. Ce dernier se montre

particulièrement cruel envers son prisonnier, alors qu'il

fait halte dans un manoir le soir. Il le laisse sur son cheval, dans le

froid, sans manger ni se soulager. « Avions grand besoin de

descendre (de cheval) pour notre aisement »,

témoignera-t-il plus tard.

Le 20 février, le duc est ramené à

Champtoceaux pour être présenté

à Margueritte de Clisson. Dans la geôle, cette

dernière va se montrer hautaine, l'humilie et lui fait

promettre de renoncer au duché de Bretagne au profit de ses

fils. Abattu, effrayé, Jean V lui promet tout ce qu'elle

veut du moment qu'il gare la vie sauve.

L'appel aux armes

Jugeant la place de Champtoceaux

imprenable, Margot de Clisson pense triompher. Mais à

Vannes, apprenant l'enlèvement de son époux,

Jeanne de France lance un appel aux armes à tous les

Bretons. Une armée importante est levée. La

duchesse demande, sans y parvenir, au roi d'Angleterre qu'il

libère Arthur de Richemond, le frère de Jean V,

prisonnier depuis la bataille d'Azincourt pour qu'il prenne la

tête des opérations militaires.

Les envoyés de la duchesse parviennent par ailleurs

à persuader de nombreuses compagnies bretonnes, alors

engagées en France, de revenir momentanément. A

l'époque, la Bretagne est en effet renommée

internationalement pour ses soldats qu'elle exporte là

où il y a des guerres.

Parallèlement, par voie diplomatique, elle parvient

à se réconcilier avec le dauphin de France et

à s'assurer de la neutralité de la France.

Pour démoraliser leurs ennemis, les Penthièvre

emploient alors un stratagème assez grossier en noyant un

valet qui ressemble à Jean V puis en faisant courir le bruit

que le duc est mort. Cela n'a pour effet que de renforcer la

détermination des troupes fidèles au duc. Une

à une, les places des Penthièvre sont prises :

Lamballe en mars, dont le château est rasé ;

Guingamp, Jugon, La Roche-Derrien, Châteaulin sur Trieux...

Champtoceaux assiégé...

Enfin, en mai, l'armée

bretonne, commandée par le comte de Porhoët,

parvient devant Champtoceaux. La forteresse, située entre

l'Anjou et la Bretagne, plantée sur une hauteur est

défendue sur un côté par la Loire. Pour

l'historien La Borderie, ce fut « un beau siège,

bien défendu, bien attaqué». Il

commença le 8 ou le 10 mai et s'acheva le 5 juillet 1420.

Un vaste camp, protégé par un rempart de bois et

de terre, est érigé par les assaillants, qui font

venir des villes de l'intérieur, Ploërmel et

Vannes, de gros canons et des bombardes. Ces fortifications ne furent

pas de trop lorsqu'un des fils de Margot de Penthièvre,

Jean, resté à l'extérieur de

Champtoceaux pour harceler l'armée ducale, attaque un matin.

Mais l'effet de surprise ne joue pas et il perd beaucoup d'hommes.

Pendant ce temps les assiégeants concentrent leurs efforts

sur les points faibles de la place et parviennent à y faire

une brèche, qu'ils agrandissent de jours en jours.

Margueritte de Clisson comprend alors qu'elle a perdu et

décide de négocier.

Longtemps gardé prisonnier à

Saint-Jean-d'Angéli, en Charente, Jean V est

ramené à Champtoceaux où il est

accueilli en triomphe par l'armée bretonne. Pendant ce

temps, Margot de Clisson et les siens sortent du château, la

vie sauve.

... et rasé

La première

décision de Jean V, libéré, fut de

raser Champtoceaux. Après avoir

récompensé ses partisans, il fit preuve de

mansuétude en pardonnant aux Penthièvre,

à la condition qu'Olivier et Charles se

présentent devant les Etats de Bretagne. Mais ces derniers

firent défaut, alors qu'ils avaient livré comme

otage leur jeune frère Guillaume, innocent dans

l'enlèvement de Champtoceaux.

Ce dernier restera vingt-huit ans en captivité.

Libéré en 1448, on dit qu'il était

devenu aveugle à force de pleurer. Ce qui, nous apprend

l'historien médiéval Le Baud, ne

l'empêcha pas ensuite de se marier et d'avoir quatre enfants.

Loin d'avoir ébranlé son pouvoir, «

l'attentat de Champtoceaux » a permis au duc Jean V

d'affermir la jeune dynastie des Montfort à la

tête de la Bretagne. Quant aux Penthièvre,

discrédités par cette affaire, ils ne seront plus

jamais en position de prétendre aux destinées du

duché.

Erwan Chartier

1440 Le procès de Gilles de Retz

| Voici un texte a gauche présentant le rôle de Pierre de l'Hopital dans le procès de Gilles de Rais. |  A droite une critique que

j'ai établi a partir de la Biographie de Gilles de Rais de

Matei Cazacu (Chercheur au CNRS) A droite une critique que

j'ai établi a partir de la Biographie de Gilles de Rais de

Matei Cazacu (Chercheur au CNRS) |

La cause objective du procès.On peut douter que Gilles de Rais eût été inquiété pour ses crimes, si ses dettes ne l’avaient conduit à vouloir reprendre par fait d’armes un château qu’il avait vendu au trésorier de Bretagne pour une bouchée de pain, cette bouchée de pain, il avait même, par pure distraction bien sûr, omis de la donner. Le château de Saint-Étienne de Mermorte. Par cette expédition non seulement il violait un contrat signé mais il bafouait les saintes lois de l’Eglise en entrant armé dans une chapelle pour y prendre en otage le prêtre (frère du propriétaire) qui y disait l’office. Dans le même jour Gilles de Rais parvint donc à s’attirer les hostilités du Duc de Bretagne et de l’Evêque de Nantes. Ce n'est pas cela qui pouvait vraiment troubler Gilles. |

Gilles de rais victime de la géopolitique bretonne bascule entre l'angleterre et la france. plusieurs retournement d'alliance, néanmoins le frère du duc est connétable de frrance et conduit l'armée française. Litige avec Jean de Malestroit que gilles accuse de commerce avec les anglais. défiance répétée au cours du procès. Portrait de Jean de Malestroit et ses griefs contre gilles. Jean de Malestroit, issu de la petite noblesse, avait de grandes ambitions et une coquette fortune. Son attachement à la cause anglaise ou tout simplement, selon certains auteurs, a la souveraineté bretonne, lui valut plus d'une fois d'être attaqué, et même enlevé par les grands seigneurs fidèles à Charles VII : en 1419, puis en 1426 après la bataille de Saint James de Beuvron, et en 1431 par le Duc D'Alençon et Gilles de Rais. Il a été menacé, houspillé, obligé de payer de fortes rançons pour recouvrer la liberté, mais il avait à chaque fois tromphé, obtenu les humbles excuses des grands seigneurs qui oubliaient que lever la main sur un homme d'église était un péché mortel puni de l'excommunication. L'évèque avait bien compris que sa fidélité au Duc de Bretagne le mettait à l'abri de telles entreprises. Jean de Malestroit était au conseil ducal, chancelier du duc (équivalent de premier ministre) 1426 Jean de Malestroit est rendu responsable de la défaite de Saint James de Beuvron on le dit acheté par l'or anglais qui lui aurait promis des terres en Normandie. Gilles était parmis les combattants côtés français. 1431

|

|

N’ayant plus d’appui du côté de ses proches puisqu’il avait, pour financer sa folie, vendu peu à peu ses possessions, au désespoir de ses héritiers, notamment son frère, René de La Suze, et ses cousins, Guy et André de Laval, qui, en 1435, demandent au roi sa mise sous tutelle. Ce qui fût fait, le Duc de Bretagne déclare que cet arrêt ne concerne pas son duché et il hâte ses achats en sous-main par le biais de son trésorier le ferron. C'est à cette même époque (Ah! le "hasard" fait bien les choses!) que la rumeur commence à prendre corps: "Gilles fait enlever des enfants qu'on ne revoit plus". Gilles de Rais est arrêté et est conduit en prison à Nantes où une enquête sur les meurtres d’enfant avait été lancée. L'offensive du Duc de Bretagne débute tout doucettement. Pour "rupture de la paix civile et agression contre les sergents du duché", Gilles est tout bonnement condamné à payer 50 000 écus d'or. |

La guerre connétable donne paiement des soudards entretien de la troupe Politique d'acquisition Sous Jean V, le duché possède trois capitales : Nantes, Rennes et Vannes. Le duc s'efforce en outre d'accroître son emprise sur la province en continuant la politique d'acquisition de fiefs initiée par la maison de dreux (lignée des ducs de Bretagne issu de l'arrière petit fils de Louis VI le gros roi de france : Pierre de Dreux dit Mauclerc). Cela lui permet de contenir les ambitions de quelques puissants lignages comme celui des Penthièvres. Il en profite pour en distribuer une partie à ses partisans afin de conforter son pouvoir. Le but est de contrôler les côtes du duché, avec leurs ports, pêcheries, et sècheries. Concernant la Baronnie de Retz Litige ancien avec jeanne la sage. La baronnie de rais une proie tentante pour le duché le revenu de la baronnie est important par rapport aux maigres revenus des seigneurs bretons.

|

Le Rôle de Pierre de l'Hopital.Pierre de L'Hôpital, est le juge qui a instruit le procès civil de Gilles de Retz. Le duc de Bretagne, Jean V, demande un procés concourant qui a commencé le 17 septembre 1440 au procès écclésiastique. Le 30 Juillet 1440, Jean de Malestroit, évêque de Nantes, publia le premier document des démarches contre Gilles de Rais. Comptant sur la rumeur publique prétendue et appelant seulement huit plaignants, il accusa néanmoins Gilles d'assassiner des enfants (d'exécution de sodomie et autres actes artificiels avec eux) et d' évoquer, de sacrifier, et d'entrer en contrats avec des démons. En raison de ces actes, Gilles fut discrédité par les " bonnes et sérieuses " gens. Ce catalogue de détail est réellement une technique médiévale tout à fait typique pour se débarrasser des individus non désirés ; après six sessions, le 19 octobre , Gilles de Rais fut mis à la torture. Pour obtenir des aveux d'évidence de ses crimes, ses domestiques et quatre de ses complices ont été torturés. En tout, 110 témoins (informateurs y compris) ont été entendus. Il n'y avait aucune défense possible à la charge d' héresie. quiconque etait assez idiot pour essayer de défendre un hérétique était automatiquement accusé de la même charge, ce qui l'emmenait à la peine de mort |

|

| A priori, Pierre de l'Hopital ses rendus aux conclusions du procès écclésiastiques. Il a présidé aux auditions civiles mais entend Gilles de Rais dans sa cellule seulement après que lui fut administré une séance de torture. Gilles dit qu'il est étonné que Pierre de l'Hôpital, président du Parlement Breton, permit aux autorités religieuse qui instruisait son procès : Jean de Malestroit (Evêque de Nantes) et Jean Blouyn (Inquisiteur) de se corrompre dans des crimes de ce type, les mêmes dont il est accusé. | ce passage est faux Gilles n'a jamais subit la torture il a avoué avant. De plus il ne juge pas les mêmes faits d'un cotés (hérésie, invocations) de l'autre (assassinat d'enfants) |

| Le procès écclésisastique continu, Gilles de Rais déclare ne rien vouloir dire. Devant ce mutisme une autre séance de torture se prépare pour le faire plier. À neuf heures le 21 octobre au matin, c'est la date prévu de torture. Gilles demande que son interrogatoire soit remis à plus tard, au moins jusqu'au jour suivant. En échange de ceci, il meditera sur ses crimes et promet de faire une bonne confession, de sorte qu'il ne soit pas nécessaire de le torturer. Cependant, il a demandé qu'on lui permette de faire cette confession, pas aux fonctionnaires de cour Jean de Malestroit et Jean Blouyn, mais plutôt à Pierre de l'Hôpital, président du Parlement breton, et de Jean Prégent, évêque de Saint-Brieuc. Ses juges mordent à l'hameçon. L'Eglise permet à Pierre de l'Hôpital et Jean Prégent d'auditionner Gilles. |

Selon le texte pierre de l'hopital mis a l'écart pas d'audition de l'accusé, bizarre puisque jean de malestroit et pierre de l'hopital siège tous deux au conseil ducal. De plus pierre mène son enquête de son côté. La demande de gilles peut être justifié par l'antipathie qu'il a envers Jean de Malestroit |

| Pierre de l'Hôpital, est dérouté par l'insistance de Gilles a déclarer qu'il avait commis ses crimes pour aucune autre raison que le plaisir personnel, serrés lui quant à la " vraie raison. " Gilles, entre l'épée et le mur, répondit, " Hélas! mon seigneur, cela vous tourmente vous-même et moi aussi bien. " Le président a répondu qu'il n'est pas tourmenté du tout, mais qu'il doit connaître la stricte vérité. Gilles répond, " Vraiment, là n'était aucune autre raison, extrémité ou intention que ce que je vous ai dit. Je vous ai dit de plus grandes choses que ceci, assez pour tuer dix mille hommes. |

En effet les crimes décrit par gilles lui même sont particulierement horrible en citer quelques passages, et difficilement concevable pour les esprits de l'époque. l'image populaire se transforme rapidement d'un assasin pédophile a un tueur de femme plus acceptable. La dernière phrase est particulierement hermétique mais se réfèrent sans doute a la guerre de cents ans. |

| Pierre de l'Hôpital introduit dans la salle Prelati (Témoin à charge, qui a invoqué les démons pour Gilles) et l'interroge étroitement, au sujet d'un acte particulier d'évocation et de sacrifice aux démons. Cet interrogatoire se révèle peu concluant, . Au départ de Prelati Gilles l'embrasse et l'a offert adieu. Qu'est-ce que des " plus grandes choses " Gilles de Rais avaient indiqué à Pierre de l'Hôpital environ, cela pourraient avoir été assez pour mettre dix mille hommes à la mort? | L'audition de prelati est en tant que témoin des meurtres et non des évocations de démon qui relève de la justice ecclésiastique. |

| Pierre de l'Hôpital se rendait-il compte d'une intrigue contre Gilles? Cela semble probable. Gilles a apparemment pensé à lui et à Jean Prégent comme deux personnes vraiment impartial dans cette affaire, autrement son insistance pour n'admettre qu'eux lors de ses interrogatoires n'a aucune base. L'hésitation de Pierre de l'Hôpital pour croire le confession de Gilles est manifeste. Et le président, par davantage de Prelati d' interrogation en présence d'un ecclésiastique différent, dans l'espoir de remettre en cause sa validité comme témoin? Nous ne saurons probablement jamais. |

Pierre de l'Hopital est un légiste, il n'apparait pas dans les textes que j'ai pu lire comme un seigneur combattant ou un partisan du camp français ou anglais. C'est un homme de confiance du duc qui l'envoie régulièrement en ambassade il n'a qu'une fidélité a Jean V a noter que Muzillac est dans le domaine ducal. Pierre essai en effet de tendre a gilles une perche en lui faisant dire que ses actes étaient dictée par le démon et non par un homme sain d'esprit. ce qui aurait pu alléger la peine.

|

|

Mais

Gilles, en forçant ses juges à atteindre leurs

limites, a néanmoins réalisé une

petite victoire. La cour séculaire,

présidée par Pierre de l'Hôpital, a

également trouvé Gilles coupable. Bien qu'il y

ait eu un accord général sur le fait qu'il

mérite la peine de mort, il semble y avoir eu un

débat sur la méthode de son exécution.

Pierre de l'Hôpital a décidé que

l'amende de 50.000 écus que Gilles avait encouru par

violation de l'immunité ecclésiastique dans le

cas de Jean le Ferron devrait être payée au duc,

pris sur la propriété de Gilles. Il a alors

décidé que Gilles devait être

accroché et brûlé pour ses autres

crimes, la sentence prenant effet à une heure le jour

suivant.

Gilles l'a remercié de lui avoir communiquer la période de sa mort, et a demandé que Henriet et Poitou (ses complices) soient exécutés avec lui de sorte qu'il pourrait les encourager par son exemple. Le président est aisément d'accord sur ceci, et promet que la famille de Gilles pourra enlever son corps intact du feu et qu'il pourra être enterré dans n'importe quelle église à Nantes. Gilles demanda à être enterré dans l'église du monastère de notre-Dame-des-Carmes. Il a alors demandé à Pierre de l'Hôpital de faire confirmer sa demande faite à Jean de Malestroit , avant son exécution le jour suivant, s'il pouvait être permis de faire un cortège général pendant lequel des prières pourraient être offertes pour les confirmer dans la foi immuable, le président accéda égalment à cette requête. |

Petite victoire en effet sur Jean de Malestroit.mais le résultat est quasi identique. |

|

La

bonne volonté de Pierre de l'Hôpital d'accorder de

telles faveurs à Gilles propose qu'il a pu croire en

l'innocence de Gilles. Son insistance que Gilles soit amendé

seulement de 50.000 écus, quand le duc avait

déjà saisi la propriété de

Gilles, démontre son sens de justice. Peut-être

Pierre de l'Hôpital a eût connaissance des forces

rangées contre Gilles; peut-être a t'il

regretté de ne pouvoir pas le sortir de ce mauvais pas. On

se demande quelles relations existait entre les deux hommes avant cette

crise; de tels hommes puissants ont eu sûrement l'occasion de

se rencontrer avant l'épreuve de Gilles. Son accession

immédiate aux demandes de Gilles au sujet de son

exécution, sa pitié en permettant au corps de

Gilles d'être enterré en terre

consacré, et sa bonne volonté d'approcher Jean de

Malestroit, tout montre un homme d'intégrité, qui

, s'il ne pouvait pas faire autrement, offrent à un ami sous

la sentence de la punition capitale un peu de pitié.

|

innocence c'est peut être un peu fort comment expliquer les réticences de Pierre? |

La Rouardaye

le château de La Rouardaye ou Rouaudaye (XIXème siècle). L'ancien manoir possédait jadis une chapelle privée et une fuie. Propriété de la famille de l'Hôpital pendant au moins 9 générations du début du XVème siècle et, semble-t-il, en 1662, puis des familles Lévesque, Gastechair, Gosset sieurs de la Houlle (au début du XVIIIème siècle).

La fuye (fuie) ( syn: volets) était une petite volière , le plus souvent dressée sur piliers de bois ou de maçonnerie , tandis que le colombier était une véritable tour. Sous l'ancien régime , le colombier était l'une des prérogatives des terres seigneuriales . Les fuies ne pouvaient être élevées sans l'autorisation du seigneur haut-justicier.

Lors de la réformation de 1536 la Rouardaye (la Rouardaye) appartient à Christophe de Lopital.

Légendes et Sorcelleries

A la fin du Moyen Age et même plus tard, les populations vivaient sous la terreur des sorciers ou des lutins. L'on raconte que les habitants de Bains, excédés par ces lutins , se réunirent sur la lande du Tirion à l'est du Bourg et jurèrent de se débarrasser de ces nains encombrants. Ceux-ci eurent vent de cette assemblée et le Dimanche suivant, pour se venger, empoisonnèrent le pain béni qui devait être distribué aux fidèles pendant la grand'messe.

Un seigneur du manoir de la Rouarday, surnommé Joues Rouges à cause de sa force herculéenne et du sang vigoureux qui colorait ses pommettes, eut l'idée d'en prendre un morceau avant l'office et de le donner à l'un de ses chiens. Celui-ci creva aussitôt et Joues Rouges qui devait être également un peu sorcier sauva ainsi la vie de la paroisse.

Une autre légende qui s'est prolongée jusqu'à des temps assez récents était celle de la "Bête Jeannette". Celle-ci qui prenait toutes les formes, retenait parfois toute la nuit par une jambe au moment de franchir l'échalier de son courtil, le bonhomme qui s'était attardé à boire des bolées. Un fermier de la Quillanais à qui la belle Jeannette avait joué un tour, jura de se venger et ayant fait bénir une balle par le curé, il en chargea le fusil. Un matin, l'occasion pour lui d'assouvir sa vengeance se présenta. Au petit jour, une bête étrange rodait dans le jardin. Le fermier tira et l'atteignit en plein coeur. L'animal s'enfuit en poussant des cris épouvantables et courut jusqu'à la croix batte à une demi-lieue de là. Le chasseur qui suivait de loin ne retrouva qu'une mare de sang mais de bête point, elle avait disparu....mais ne revint plus.

Escoublac

|

En 1433, Lancelot de Guyon, gentilhomme du duc Jehan V, est prisonnier des anglais, taxé à forte rançon et ne peut pas payer. Le duc demande à son trésorier Pierre de l'Hospital, sieur de la Rouardais, Sénéchal de Rennes et juge universel de bretagne, de bien vouloir acheter la chatellenie pour délivrer le prisonnier. Ce qu'il fit pour la somme de 1800 écus d'or. Pierre de l'HOPITAL épousera la veuve de Lancelot de GOYON, Sibille de MONTBOURCHER, à la mort de sa première femme Perrine de MUZILLAC. De cette union sortira une fille qui se mariera à Jean de GOYON Ces de l'Hospital resteront seigneurs d'escoublac jusqu'en 1553, date à laquelle Gilles de l'Hospital, chef de la noblesse du pays Nantais échangera sa châtellenie, contre la terre de la Seilleraie en Carquefou, laquelle était à son cousin, Poncet du Dreiseuc, Seigneur de lesnerac. Dans l'aveu de 1554, le château du bois d'Escoublac est dit "Vieil, ruiné et caduc". Les guerres de religions achèverony sa ruine. Les seigneurs d'escoublac

|

|

Inhumation

|

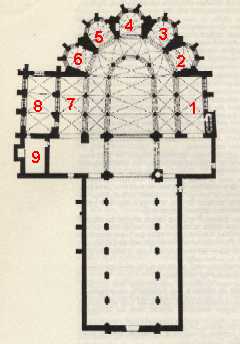

Pierre de l'Hopital fut inhumé dans l'abbatiale de Redon dans une des chapelles de l'abside. La Chapelle Saint Jeanne d'Arc (N°6) qui a porté successivement les noms de Chapelle Saint Laurent ou Chapelle de la Rouardais du nom de sa seigneurie en Bains sur Oust. Cette chapelle fut la nécropole de la famille de l'Hospital qui disposait aussi d'une chapelle seigneuriale de la Rouardaye dans l'ancienne Eglise Saint-Jean-Baptiste de Bains sur Oust. Cette Eglise a été remanié au 19ème siècle, mais avait quelques parties romanes et d'autres du XVème siècle, on y voyait notament la chapelle seigneuriale de la Rouaudaye qui renfermait l'enfeu de la famille de l'Hospital. |

|